Mañana, (29 de mayo), voy a cumplir 60 años. Me insisten en que no es grave, que los 60 son los nuevos 40 o 25 o 37 y medio, pero lo cierto es que a menudo se sienten —y se viven— como los viejos 60. Mañana voy a cumplir 60 años y me llena de sorpresa, esa perplejidad que te causa saber que ya lo has hecho: que todavía podrás introducir algún detalle pero lo grueso es lo que hiciste. Envejecer es descubrir que ya no serás otro.

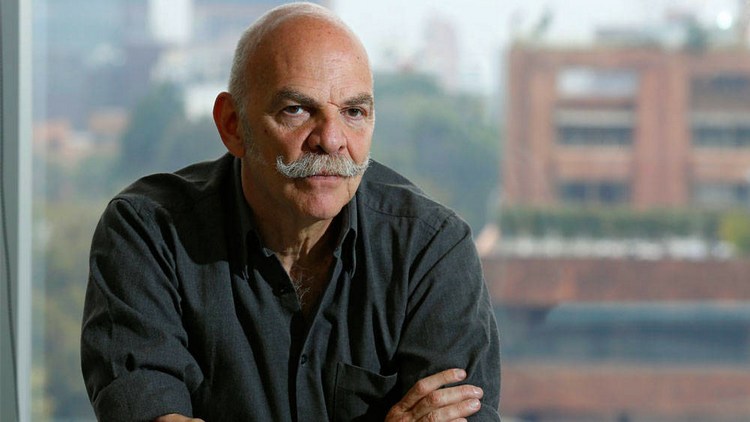

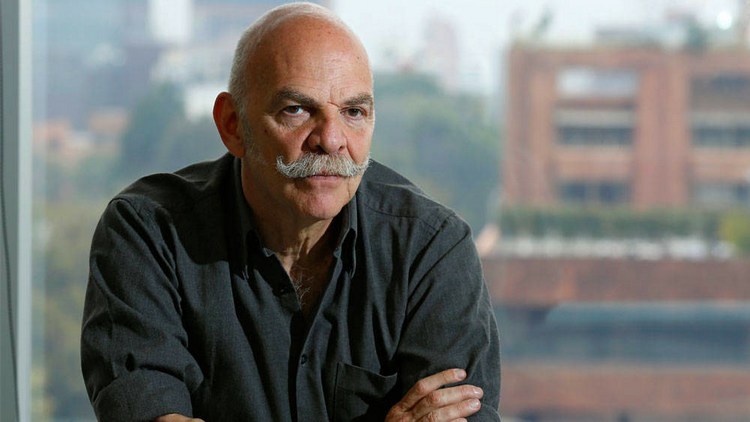

La primera credencial de prensa de Martín Caparrós a los 16 años, en 1974, en el diario Noticias, donde trabajaban Rodolfo Walsh, Juan Gelman y Miguel Bonasso, entre otros.

Hay algo raro, perentorio en la palabra cumplir, que también me incomoda. No me parece que haya cumplido mucho. Pero no se trata, aquí y ahora, de mí y yo mismo y mi persona; lo que me molesta es que no me parece que nosotros hayamos cumplido casi nada.

Digo nosotros porque digo yo; digo yo porque digo nosotros: argentinos, sesentones argentinos, mis coetáneos, mis compañeros de generación, los míos. Quizá ya sea la hora de preguntarnos cómo, cuándo, quizá, incluso qué y por qué: es hora, en síntesis, de ir haciéndonos cargo.

***

Es difícil definir una generación, caprichoso, impreciso. Digamos, entonces, por decir: los que nacieron un poco antes y después que yo, los que tuvimos 20 años en la Argentina de los años sesenta y setenta. El general Perón hablaba, entonces, de “esta juventud maravillosa” y, ahora, es fácil pensar que todos éramos jóvenes inquietos, preocupados por los destinos de la patria, dispuestos a vivir —y a morir— para ella.

El presidente argentino, Juan Domingo Perón, junto a Eva Duarte, su esposa, saludan desde el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 17 de octubre de 1950.

Se instaló un mito: si digo mi generación muchos piensan en militancia y muertos y desapariciones y torturas. Los hubo, pero hubo tantos más que no hicieron nada de eso. Los que gobiernan ahora, sin ir más lejos, son parte de mi generación y no hicieron nada de eso. En esos días estaban —Mauricio Macri, Daniel Scioli, Cristina Fernández, Elisa Carrió y demás promujeres y prohombres— preparándose para ganar más plata. Y millones miraban sin saber qué decir o gritaban goles de Kempes o tarareaban canciones de Spinetta.

Los que sí decidimos hacer esas cosas tuvimos —tenemos— un lugar excesivo cuando se habla de mi generación. Es cierto que la historia no se escribe con los miles y miles que el 25 de mayo de 1810 se quedaron en sus casas sino con los doscientos o trescientos que se reunieron en la Plaza. ¿Los que definen una generación son los pocos que actúan, no los muchos que no? Es probable, y es fácil para todos los demás. En cualquier caso, el mito sirve para cosas. Por ejemplo, un truco fácil: hablar de lo que algunos hicimos en los años setenta es un modo de no hablar de lo que hicimos todos en los cuarenta años siguientes.

***

Y, sin embargo, empiezo por hablar de aquello: fueron años —como todos— raros. Empezamos nuestras vidas en un mundo convulsionado, esperanzado: todo debía cambiar, todo estaba cambiando. Cualquier muchacho más o menos decente sabía que aquel orden social era injusto y que había otros que debían remplazarlo; la discusión no era si la sociedad debía cambiar; era cómo, por qué medios, hacia dónde. Se supone que, de formas varias, muchos lo intentamos. Perdimos. Brutalmente perdimos, pero lo intentamos.

Aquella Argentina estaba llena de infamias. La manejaban generales que golpeaban en cuanto detectaban cualquier amenaza al poder de una burguesía rica que poseía sus enormes campos y sus medianas industrias, que explotaba a obreros y peones, que se alineaba con los imperios contra sus colonias, que controlaba la nación y su Estado para su beneficio. Decidimos, con razones, luchar contra eso. Pero en 1970 uno de cada treinta argentinos estaba “bajo la línea de pobreza” y ahora es uno de cada tres: diez veces más. Y aquella pobreza, solía suponerse, era un estado transitorio hacia una situación mejor, un puesto en una fábrica que permitiera hacerse una casita, mandar a los chicos a la escuela, ganar un poco más, ser mejor explotado, “progresar”.

El mito de la movilidad social seguía imperando. Era un país con una clase media amplia y más o menos educada, que nos desesperaba: un obstáculo para cualquier intento de cambio revolucionario. Una clase media que se forjaba en la escuela pública pensada como una herramienta para homogeneizar, para implantar ciertas bases comunes; donde aprendíamos todos los que no éramos ni exageradamente ricos ni exageradamente chupacirios ni exageradamente tontos. La diferencia argentina podía sintetizarse en sus escuelas del Estado: si lo privado siempre fue una característica de las sociedades latinoamericanas, Argentina era el país de lo público. Ya no. Hace 50 años solo uno de cada diez chicos iba a la escuela privada; ahora, tres de cada diez. Es otro dato decisivo.

***

Algunos quisimos cambiar aquel país, otros no; entre todos lo cambiamos para mal. Somos la generación de la caída. Ahora, 50 años después, ese tercio pobre de la población se ha congelado: vive en algún margen, en viviendas precarias, con empleos ilegales o sin ningún empleo, dependiente del Estado y sus limosnas, completamente afuera y sin expectativas de volver: a la intemperie. No tienen futuro. Y los demás, en general, tampoco creen en eso.

Hace 50 años el producto bruto per cápita argentino era la mitad del de Estados Unidos; ahora es menos de un cuarto. Hace 50 años un 10 por ciento de inflación era un peligro; ahora sería un logro extraordinario. Que nunca conseguimos. Hace 50 años la Argentina tenía 40.000 kilómetros de vías férreas que armaban un país; ahora no tiene 4000 y la mayoría no funciona. Hace 50 años la Argentina se autoabastecía en petróleo, gas y electricidad; ahora se endeuda para importarlos. Hace 50 años la Argentina fabricaba aviones y coches de diseño propio; ahora desequilibra su balanza de pagos para comprar autopartes y juntarlas. Hace 50 años los hospitales públicos atendían a la mayoría de la población; ahora solo atienden a los que no tienen más remedio. Hace 50 años se jugaban partidos de fútbol y las hinchadas se gritaban cosas; ahora, en cambio, poner dos hinchadas en la misma cancha es peligroso. Hace 50 años no hablábamos de inseguridad; ahora hablamos poco de otras cosas. Hace 50 años los crímenes eran tan escasos que salían en los diarios; ahora son tantos que salen en los diarios. Hace 50 años los políticos argentinos eran personajes incapaces de alinear un cuarto de idea detrás de otro cuarto; ahora también. Hace 50 años creíamos que la Argentina era el país del futuro; ahora nos preguntamos por qué decíamos esas tonterías.

No son solo los datos; lo brutal es que la vida de cada día se nos ha vuelto cada día más incómoda, más hecha de encontronazos que de encuentros, más disgustos que gustos, más impaciencia e impotencia que alegrías y satisfacciones. Y conseguimos un raro grado de violencia cotidiana. No en los asaltos, no en las palizas; en las relaciones entre las personas, llenas de malos tratos, de insultos, de odios, de rencores. Parece tonto dicho así, pero en el mundo hay lugares donde las personas en la calle se sonríen, se tratan como si no se detestaran. A nosotros vivir nos parece muy a menudo una batalla. Porque lo convertimos en batalla.

(Hace seis meses una familia de refugiados de Alepo, la ciudad siria destruida por la guerra, llegó a Córdoba, la segunda ciudad argentina. Eran cuatro: un padre lisiado, la esposa, sus dos hijas. Les habían prometido alojamiento, ayudas, algún trabajo, y no. Todo les resultaba caro, tan difícil; después los asaltaron. Hace unos días se volvieron a Alepo: “Allí tiran bombas y esas cosas, pero no hay tanta inseguridad y la vida es mucho más barata”, dijo el pater familias sirio).

Es obvio que la Argentina no cumplió con su promesa y se arruinó hasta un grado que nadie supo imaginar. Lo sabemos. Lo que no queremos saber es que fuimos nosotros.

***

Cristina Fernández, expresidenta, dijo, hace unos días, en Bruselas, que su partido perdió las elecciones porque “ahora la sociedad no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias; a los de nuestra generación nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando, porque estábamos instruidos intelectualmente”. Nuestra generación —la suya, la mía, la tan instruida— hizo esta Argentina. Y todavía algunos de sus miembros tienen la desvergüenza de suponer culpas ajenas.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, saludan a sus simpatizantes durante un acto oficialista en enero de 2008.

Siempre es fácil echar culpas a los otros; siempre es difícil encontrar las propias. Pero si algo puede servir para algo es buscarlas: tratar de pensar cómo y por qué la Argentina actual es nuestra culpa. Saber qué hicimos para llegar a esto es el primer movimiento —ineludible— para tratar de llegar a otra cosa. Yo no lo sé, pero sospecho algunas pistas.

Está, para empezar, la excusa heroica: aquellas muertes. Nos asesinaron a varios miles y nos hemos consolado pensando que el problema es que “mataron a los mejores”. Que quedamos los peores pero la culpa no es nuestra, sino de aquellos asesinos. Ni los mejores ni los peores: murieron los que tuvieron más insistencia, menos suerte, más coherencia, menos imaginación, más valor, menos cuidado; los que estaban en el lugar preciso en el momento justo, los que no estaban en el lugar preciso en el momento justo. Nos mataron a muchos y fue una tragedia. Pero el problema central no fue la falta de los que mataron; fue, más que nada, el efecto que produjeron esas muertes en los vivos. Fueron pedagógicas: nos demostraron que “ser realistas y buscar lo imposible” podía ser tan costoso que después preferimos no arriesgar y aceptar lo posible. Que siempre era un desastre.

Tratamos de acomodarnos: nos gustó cada imbécil que nos dijo un versito, los fuimos eligiendo. Dos o tres frases apropiadas, una sonrisa turbia, y caíamos en las fauces de bobos que, pocos años después, odiábamos con saña. Los odiábamos, supongo, porque nos odiábamos por haberlos amado, con perdón. Y nunca quisimos o supimos, en estos 40 años, armar las condiciones para proponerle al país que discuta qué quiere ser, cómo quiere ser, qué se imagina para conseguirlo.

Así que la Argentina volvió a ser ese granero que había intentado dejar atrás un siglo, cuando algunos pensaron que no alcanzaba con exportar carne y trigo y decidieron impulsar industrias; ahora, soja mediante, somos de nuevo un campo grande y festejamos que sí podremos vender unos limones. Esa reconversión —esta vuelta atrás— es la decisión más importante que se tomó en todos estos años, y no la discutimos nunca, nunca la decidimos. Total, teníamos democracia.

Sin ideas, sin debate, sin futuros, la Argentina, en nuestros años, se volvió un país reaccionario: un país donde cada gobierno hace tantos desastres que el siguiente asume para deshacerlos. El gobierno de Alfonsín llegó para deshacer el entramado asesino de la dictadura; el gobierno de Menem, para deshacer el caos económico de la hiperinflación alfonsinista; el gobierno de de la Rúa, para deshacer la corruptela menemista; el gobierno de Kirchner, para deshacer el desastre neoliberal antiestatista menemista-delarruísta; el gobierno de Macri, para deshacer el tinglado corrupto-clientelar del kirchnerismo. Y seguirán las firmas: el gobierno actual ya está haciendo sus méritos. Porque el problema empieza cuando se les acaba la reacción: cuando empiezan a aplicar sus propias recetas preparan, con sus desastres, la reacción siguiente. Un país reaccionario es un país sin proyecto, hecho a manotazos, deshecho a manotazos, un país calesita; el nuestro.

***

Somos, más allá de las máscaras políticas, venales. Ávidos somos, afanosos. Nos gustan demasiado ciertos placeres chicos, la tele más grande, el coche más brishoso, el viaje de envidiar. Y nos subimos a cualquier carro que nos ofrezca esos caramelitos. Ya no nos gusta imaginar a largo plazo, fijarnos metas, buscar. Quizá porque vimos que cuando buscamos no encontramos, entonces no buscamos, entonces no encontramos, entonces no buscamos. La cuestión es que nos hemos vuelto un país de protestones sin consecuencia: parece como si nos comiéramos a los niños crudos, como si estuviéramos llenos de sacrosanto honor y orgullo que nos impulsan a rechazar todo lo que no condice con vaya a saber qué. Y nos pasamos la vida aceptando cualquier cosa.

Cada vez más conductas anormales nos parecen normales: nos parece normal que tantos coman poco, que tantos vivan mal, que tantos mueran antes, que la violencia —verbal o física— sea nuestra manera; nos parece normal que nos engañen. Hace un mes, en una tribuna de fútbol, un muchacho reconoció al señor que, al volante de un coche a toda máquina, había matado a su hermano. Lo interpeló; el homicida, para sacárselo de encima, gritó que el muchacho era hincha del equipo contrario y se lanzó a pegarle. Se le unieron muchos. Emanuel Balbo trató de escaparse pero no lo consiguió: se cayó, se mató. Ya muerto, derramado en el suelo, hinchas seguían insultándolo por ser, decían, del equipo contrario. Y alguno le robó las zapatillas.

Y entonces dos o tres dijeron que era intolerable, y todos toleramos. Avanzamos por el camino de la rana: nos metieron en el agua tibia y nos la fueron calentando poco a poco y, con el tiempo, nos acostumbramos a vivir en un país que hierve; o casi hierve, porque tampoco es que haya suficiente gas.

Somos la rana acostumbrada; somos, al fin y al cabo, gente que resopla. (Resoplar, decía el otro, solo sirve si después se sopla. Si no, se queda en el berrinche; y el berrinche es la costumbre más argenta). Resoplamos y nos armamos un país a imagen del resoplo: un país que se grita cosas para sacarse el malhumor pero que está tan pagado de sí mismo, tan engañado de sí mismo que le pudo creer a aquella presidenta que dijo que tenía menos pobreza que Alemania. Un país que sigue imaginando que tiene un lugar en el mundo. Un país que trata de no ver lo que es. Nos ayuda, si acaso, ese mérito que no nos abandona: seguimos poniendo caras en la camiseta universal. Si antes fueron Ernesto Guevara o Eva Perón, después Borges o Maradona, ahora es Jorge Bergoglio: la proporción de personajes globales que produce la Argentina no tiene relación con su papel en la cultura y la economía del mundo. Aunque ahí hay algo que quizá nos defina: ser grandes de la máscara.

O mejor llamarlo por su nombre: la careta. Es difícil, por ejemplo, negar que los más exitosos de nuestra generación son esos dos cincuentones que el 90 por ciento de los argentinos votó, hace año y medio, para que nos mandaran. Es difícil soportar que nuestros jefes sean un señor que no habla cuando habla y otro que miente incluso cuando calla: dos señores de tan pocas luces. Y que otros estandartes sean un exfutbolista que fue extraordinario y se convirtió en un jubilado triste, y un músico que fue extraordinario y se convirtió en un jubilado triste. Mauri, Daniel, Diegote, Charly. Máscaras, lo nuestro son las máscaras. Y, cada vez más, los jubilados tristes.

El presidente Mauricio Macri frente a una imagen del presidente Juan Domingo Perón durante una celebración del día de los trabajadores, el 1 de mayo de 2017.

***

Somos muy mediocres. O, por lo menos: nuestras acciones públicas son tan mediocres, producen resultados tan mediocres.

En algunos años, algunos libros contarán —si es que hay libros todavía, si es que hay una Argentina todavía— que la nuestra fue la generación más fracasada de la historia del país. Que fuimos nosotros —no harán diferencias, hablarán de todos nosotros— los que lo llevamos a este punto. Por supuesto, la generación siguiente puede disputarnos la corona, pero creo que nos reconocerán la importancia de haber hecho camino. Y nuestra marca: la Argentina donde empezamos a vivir era tanto mejor que esta donde vamos terminando.

Alguno me dirá que es fácil hablar desde lejos, que me calle (en su manera más argenta: “Callate, puto, cerrá el orto”); ya me lo han dicho muchas veces. No sé si es fácil o difícil; sé, sí, que la distancia es condición de muchos. Y eso no me consuela. Pero es cierto que muchos dejamos la Argentina en estos años: desde los que salimos en el 76 por el terror hasta los que se fueron en 2002 por el desastre. Muchos aprovechamos que la Argentina es un país reciente —que nuestros padres o abuelos nacieron en otros— para poder decirnos que volvíamos a sus lugares previos. Yo, en todo caso, me fui obligado —a Francia— en el 76, volví entusiasta en el 83, me volví a ir —a España— en 2013. Esta vez fue distinto: nadie me forzó. No sé bien por qué me fui: me dije que el mundo era demasiado grande e interesante como para rechazar la tentación de cambiar ángulos, pero sé que también fue porque estaba cansado. Harto de esa vida de agresión, de choque; harto de un discurso mentiroso que se había apoderado de la discusión, en la que ya había dicho y escrito todo lo que podía decir y escribir; harto, por anticipado, de que la única alternativa a ese discurso falso sería uno en vías de falsificación. Harto de esa conciencia de que no había salida.

Tomé la mía, me escapé. Y también me siento responsable.

***

Hemos pasado: vivimos cuarenta, cincuenta años argentinos y no dejamos nada que valga la pena recordar (más que un país en ruinas, su eterna calesita, sus reacciones pobres). Debe haber logros, pero no logro verlos; vale la pena discutirlo. Es cierto que en algunos aspectos la vida es más libre que hace 50 años. Pero muchas de esas libertades que no existían entonces —sexuales, sobre todo— llegaron de otras culturas y nos limitamos a adoptarlas, ni siquiera del todo: el aborto, por ejemplo, sigue siendo ilegal gracias a la sumisión de nuestras autoridades al autoritarismo sin autoridad de la iglesia católica. Y el resto de los cambios viene de técnicas que inventan los estadounidenses y los chinos fabrican.

Nosotros, mientras, la cagamos; es tan fácil saber que la cagamos. ¿Y qué se puede hacer cuando queda tan claro? ¿Mirar para otro lado, buscar a quién echarle culpas, negar todo, disimular o incluso convencernos de que la cosa no es tan grave? Ninguna de esas reacciones sirve para empezar a arreglar nada. Aunque, quizá, la idea de que los que la cagamos podamos arreglarla es otra forma de escaparnos. Quizá sea hora de que nos demos por vencidos —por nosotros mismos— y nos retiremos, dejemos el espacio a otros que, probablemente, lo puedan hacer aún peor. Pero es difícil: nadie se retira a los 60, a los nuevos 40 o 25 o 37 y medio.

¿Entonces? ¿Decidir qué vamos a ser distintos, como se deciden cosas el día de fin de año, el día del cumpleaños? ¿Decidir que quizá no podamos ser distintos pero sí actuar distinto, buscar otras maneras? ¿Decidir que vale la pena dejar de lado estupideces y fanfarrias y hacerse cargo del desastre, sabiendo que construimos con barro, sabiendo que no se puede construir con barro si uno pretende que es cemento? ¿Aceptar que ya perdimos nuestra oportunidad, que si acaso, en esa construcción, ya serán otros los que lleven el ritmo, los que manden, pero aun así valdría la pena colaborar en lo posible? ¿Aceptar que deberíamos ayudar en una búsqueda cuyos resultados, si los hay, nunca vamos a ver?

Hay un país, lo reventamos. Negarlo es la manera más segura de seguir haciéndolo. Un país, pese a todo. Quizá valga la pena discutirlo, resignarse a pensarlo: reinventarlo.

Por: Martín Caparrós - Periodista

Fuente: The New York Times

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.